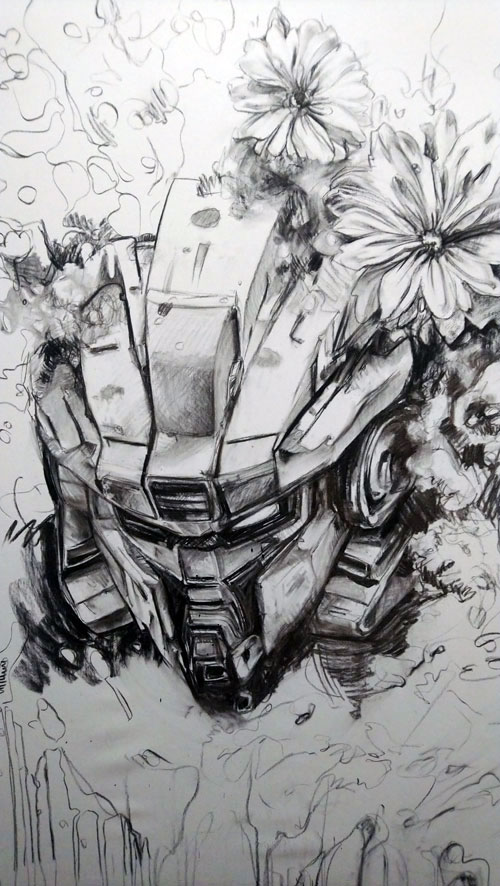

Tutto gioca, anche il mondo, anche i fiori sono un gioco d’amore della pianta, gioco di bellezza, fiori come sessi inconsapevoli in attesa di un amante volante o di un colpo di vento inebriante.

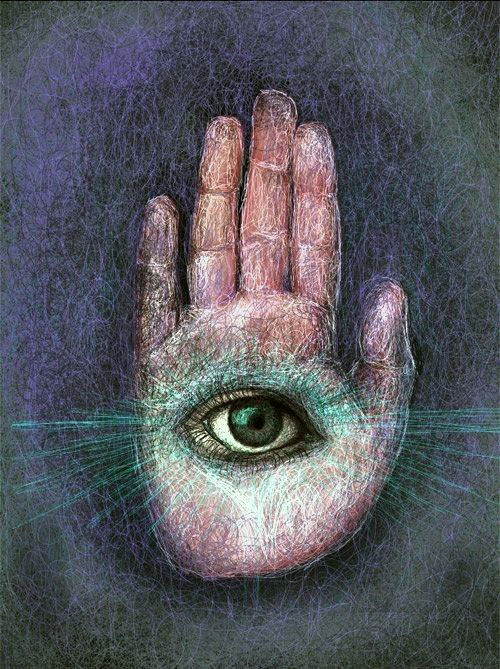

L’occhio della provvidenza, lucerna dell’anima, vede, in uno stato di assoluta cecità, l’esplosione felice della natura ritornata al potere dopo secoli di silenzio.

La natura, partorendo bellezza, sfonda i tetti delle ville abbandonate, sboccia a nuova vita e distrugge tutto intorno, definisce il suo perimetro.

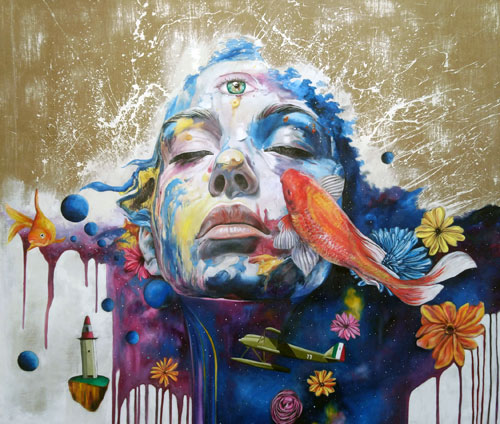

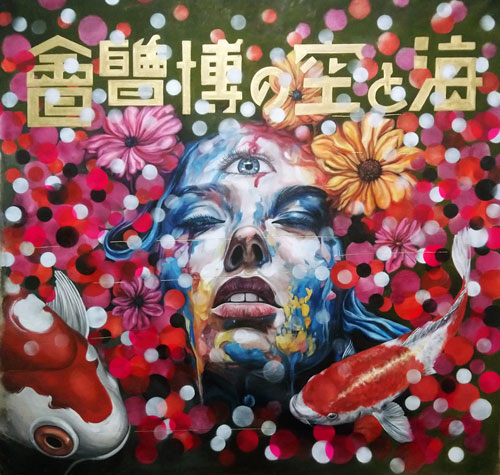

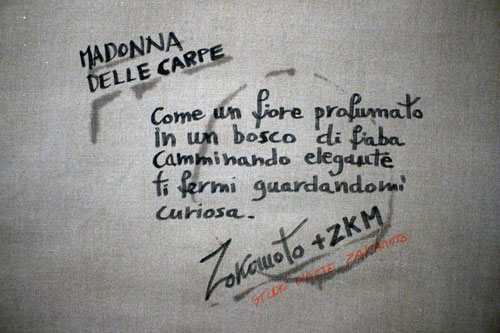

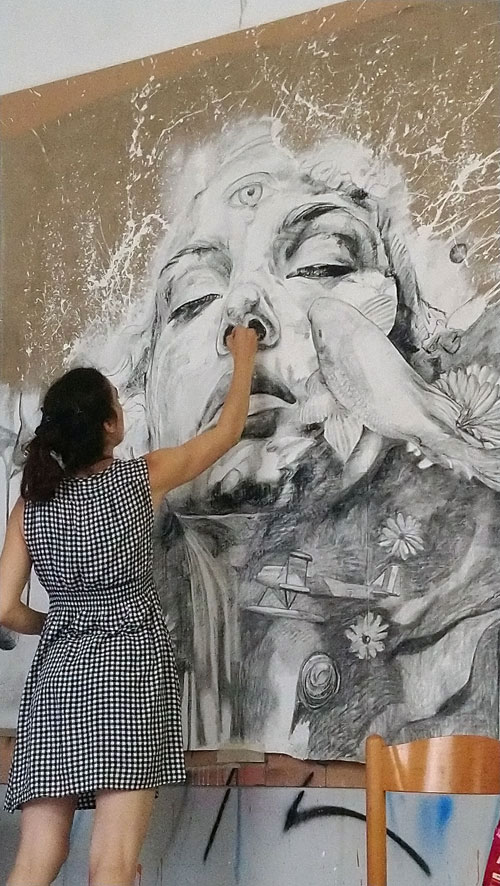

Pesci rossi e carpe si ritrovano a nuotare dentro gli occhi di giovani fanciulle figlie del profumo di fiori inebrianti. Si dice si tratti di fiori alieni piantati da extraterrestri milioni di anni prima, sull’arido suolo terrestre, si dice che torneranno a vederne la fioritura.

Si dice anche che la rosa non avrebbe lo stesso profumo se la si chiamasse con un altro nome, si intende che sia il nome (il simbolo) che gli è stato dato, a conferirgli il profumo che sentiamo.

“In forma dunque di candida rosa / mi si mostrava la milizia santa / che nel suo sangue Cristo fece sposa”.

La rosa nella tradizione cristiana è simbolo di Cristo, della madonna e di varie sante e santi (miracolo delle rose), la rosa rossa rappresenta l'amore sacrificale di Cristo e il sangue che ha versato sulla croce. I cinque petali della rosa sono associati alle cinque ferite di Cristo. Le rose bianche simboleggiano la purezza e la verginità di Maria.

In occidente la simbologia dei fiori, il loro linguaggio, fu introdotta da Mary Wortley Montagu dopo un soggiorno a Costantinopoli nel 1716, l’hanakotoba giapponese riporta analogamente un significato simbolico per ogni fiore, in tutto il mondo i fiori parlano agli umani, e gli umani parlano con i fiori.

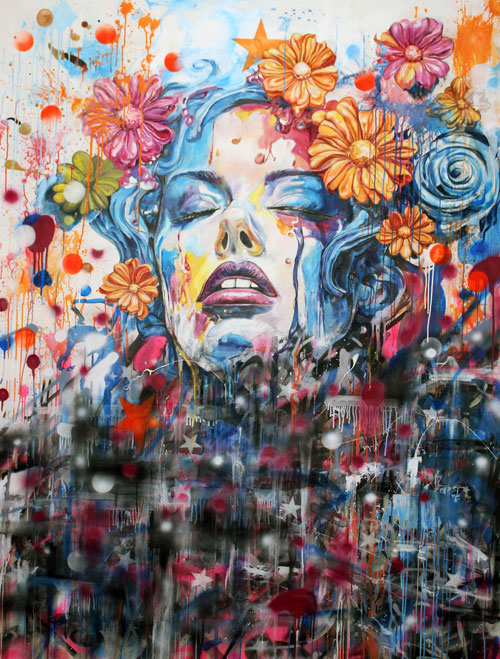

L’intenso, inusitato profumo dei fiori rende i pomeriggi torridi e molesti, stordisce, fa perdere i sensi, regala orgasmi floreali e visioni di alieni, i fiori sono come esseri nudi visitati da api che, per gli egizi, avevano origine divina, in quanto nate dalle lacrime di Ra.

Al frutto del lavoro delle api era attribuito un grande valore esoterico per via del miele che serviva alla preparazione dell’ambrosia, bevanda sacra presso i Celti, i Germani e i Greci, anche la cera, per la composizione dei ceri, oggetti rituali e sacri, proveniva dagli alveari. Nella cultura greco-romana, le sacerdotesse di Eleusi erano chiamate “le Api”.

Le singole api rinunciano tutte all'amore (tutte le api sono sterili ad eccezione della regina), forse per essere libere di potersi innamorare dei fiori.

La carpa koi per i giapponesi è un simbolo di forza interiore e determinazione, nuota tranquilla ma tenace, rappresenta la capacità di superare le avversità e raggiungere i propri obiettivi, risale a nuoto le cascate e accetta con dignità la morte inevitabile, come un vero samurai.

Piante e animali sono stati, da 5 milioni a 6.000 anni fa, un'unica cosa con l’essere umano, natura e cultura, mente e corpo, erano la stessa cosa, tutti gli animali, compresi gli insetti, venivano considerati come manifestazione degli antenati, rimane traccia di tutto ciò nell’etimologia delle parole che usiamo e nelle forme dialettali, successivamente alla nascita della dicotomia uomo-animale, questi sono comunque rimasti in un continuo colloquio simbolico.

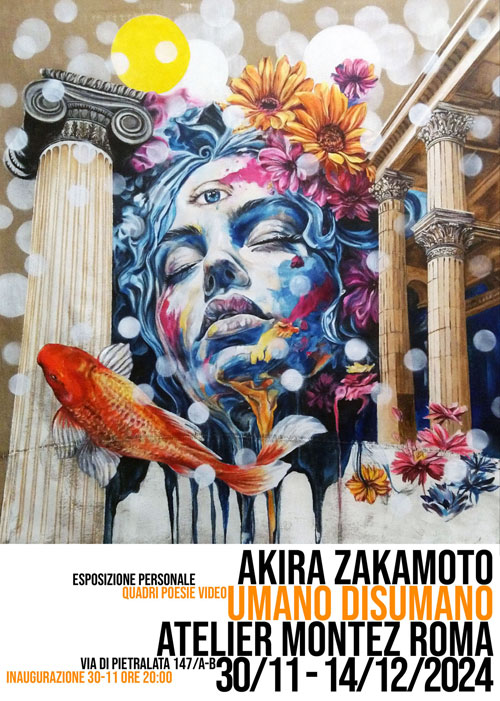

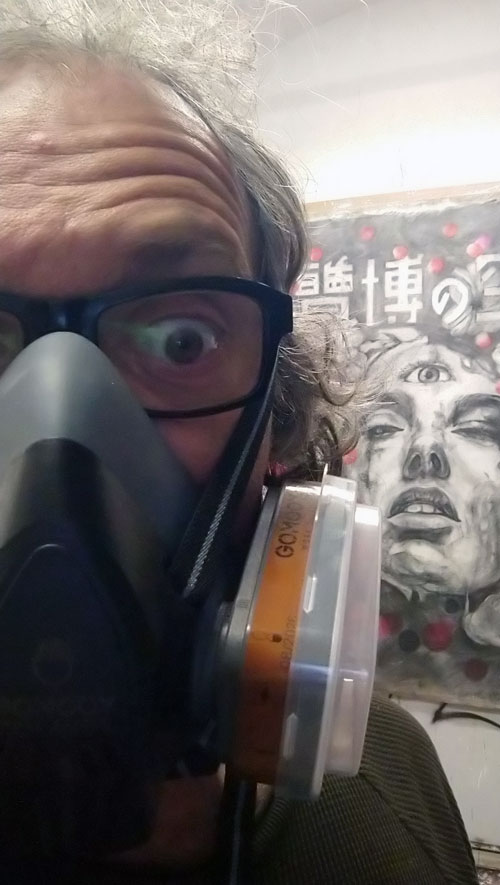

La serie Beatitudo Deflorationis è ciò che ci lascerà la fine del dominio umano sugli elementi, ne è il punto di caduta, rappresenta l’istante prima della fine, l’attimo nel quale l’uomo, credutosi immortale e in grado di manipolare la vita, stava invece per perderne del tutto il controllo.

La serie celebra anche l’inizio di una nuova era, un sogno etereo e incantato, una passeggiata sulla soglia tra l’essere umano onnipotente e la natura incipiente che ritornano un tutt'uno.

L’uomo iniziò a sottomettere a sé la natura 6000 anni fa, inventando l'agricoltura, la pastorizia e la religione (la parola culto deriva da coltura), modificando il corso dei canali per portare l’acqua dove più gli serviva, segregando la natura al di fuori dei villaggi e poi delle città, i luoghi dell’uomo dovevano essere geometrici, anche esteticamente riconoscibili come u-manufatti, gli imperi dettavano la lottizzazione della natura in forme dalle dimensioni precise, la natura si rifugiava nella foresta, ma tornava a farsi largo non appena gli imperi implodevano e le epidemie decimavano gli invasori umani.

I Greci personificavano fiumi e monti, assegnavano poteri e capacità speciali a piante e animali, raccontavano della trasformazione di essere umani in animali, vegetali e oggetti.

Oggi si stanno iniziando a riconoscere i fiumi come persone giuridiche, con annessi diritti, come quello di scorrere e di non essere inquinati.

Nel giuramento degli efebi, i giovani ateniesi invocavano anche il frumento, l’orzo, gli ulivi e i fichi, al pari delle altre divinità, uomo e natura erano reciprocamente chiamati in causa nella difesa del territorio.

La natura era sacralizzata, alcuni boschi e luoghi naturali erano vietati agli umani, tali divieti sottraevano all’uso quotidiano le aree destinate al culto delle divinità, mantenendo inalterato e separato un ecosistema in cui umano e sovraumano, organismi vegetali e animali convivevano armonicamente sotto la protezione divina.

L’empio Erisittone, ricordato nell’Inno a Demetra di Callimaco, abbatte senza ritegno la sua scure su un bosco sacro alla dea, si rifiuta di risparmiare i pioppi sacri, la punizione riservata al giovane, insensibile allo spreco di una risorsa preziosa, sarà quella di dovere patire in eterno una fame inesauribile, cui nessun cibo potrà porre rimedio.

In un passo dell’Agamennone, il sovrano acheo si schermisce di fronte al consumo indiscriminato di porpora che colora i tappeti stesi dalla sua sposa.

Alla ritrosia del sovrano, fa eco l’arrogante dichiarazione di Clitennestra che risponde evocando il carattere di risorsa inesauribile del mare e quindi di organismi che da esso traggono nutrimento, come il murex da cui si estrae la porpora.

La dicotomia antropologica rappresentata dai concetti di natura e cultura, umano e non umano, urbano e selvaggio, i rapporti fra uomo e ambiente naturale sono sempre risultati da un quadro storico, sociale e culturale, i cui parametri sono variati nel tempo e nello spazio, l'attuale sviluppo tecnologico e la prospettiva transumanista che appassiona una parte del genere umano, porterà ad un rapporto-dialogo-scontro a tre, fra umano, non umano e disumano, oppure ad una nuova unione uomo-natura.

Fino a mille anni fa, le città e i villaggi erano piccole oasi circondate da un mare di natura selvaggia, la prima preoccupazione era sbarrare la strada alla natura invadente, le bambine si perdevano nei boschi dove incontravano lupi che le sbranavano, e belve e streghe, quelle cattive e quelle buone, come le salighe del Sud Tirolo, creature bionde che vivevano in grotte, protagoniste di molte leggende alpine, che aiutavano soprattutto i contadini e coloro che si trovano in difficoltà.

Dal medioevo in poi, l’aumento della popolazione (da 100 milioni circa nell’anno 500 a 1,6 miliardi nel 1900) si è tradotto in una conseguente maggiore invasione umana nel continente della natura, serviva legna da ardere e per le costruzioni, servivano campi da coltivare e luoghi dove far pascolare le bestie senza il pericolo che venissero sbranate dai lupi o dagli orsi, serviva bonificare le paludi e ridurre il rischio di epidemie.

Con la rivoluzione industriale e l’introduzione del paradigma capitalista, la natura è diventata semplice risorsa apparentemente disinnescata dalla sua carica violenta e dal suo rapporto con la vita umana sulla terra, si è perduto quasi del tutto l’equilibrio e la comunicazione precedentemente presente tra uomo e natura, con quest’ultima ormai quasi pronta ad esplodere.

![]()

Alessandro Barbero: Breve storia della guerra dell'Uomo contro la Natura

Francesco Benozzo: Lo sciamanesimo. Origini, tradizioni, prospettive

Daniela Bonanno e Corinne Bonnet: Uomo e ambiente nel mondo greco

premesse, risultati e piste di ricerca

Personalità ambientale

Miracolo delle rose

Carpa koi

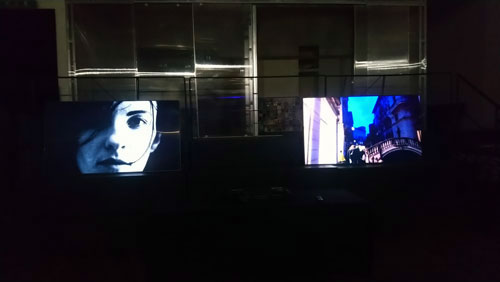

Umano Disumano all'atelier Montez

Gli alieni arrivarono su questo pianeta

a loro alieno

e subito si inorridirono della natura incipiente

che occupava ogni luogo.

La Natura era il terrestre da sterminare

Vergini nude assoggettarono gli elementi

cantando preghiere algebriche

La natura

annientata e schiacciata

lanciava palme a sfondare i tetti

Felci infestanti nascondevano

coccodrilli e pantere.

A quel tempo

alcuni alieni iniziarono a dormire nei campi di fiori

facevano sogni strani

si svegliavano ebbri di quel profumo intenso

Altri presero un fiore per compagno

ci furono matrifiori

florilegi e deflorazioni

Tentarono di far nascere bambini fiore

Ma non si poteva

ancora.

Tratto da "Umano Disumano Vol. II"

Edizioni nulla Die 2025

Le Salighe del Sud Tirolo e delle zone alpine e dolomitiche

Le Salighe sono creature femminili bionde che vivono in grotte, protagoniste di molte leggende alpine. Aiutano soprattutto i contadini e coloro che si trovano in difficoltà.

Originariamente venivano chiamate Selige, ma nella letteratura moderna vengono introdotte come Salige

In tedesco “selig” significa molto felice, benedetto da Dio, buono, saggio, ricco (Cfr. W. Pfeifer, Ethimologisches Woerterbuch des Deutschen, Berlino, 1993), e che rimanda tra l’altro, al latino salvus.

Fra le figure misteriose che incontriamo nelle leggende tirolesi, le più amabili di tutte sono forse le salighe.

Erano esseri amichevoli di sembianze femminili; potevano anche trasformarsi in colombe bianche, ma tornavano poi sempre sulla terra per aiutare chi si trovava in difficoltà.

Le leggende narrano per esempio che le salighe si prestavano a lavorare come domestiche in un maso, in casa o nei campi di montanari bisognosi, senza chiedere compensi di nessun genere; piaceva loro vivere insieme ai contadini, ma per un tempo limitato: non si fermavano mai fra gli uomini per più di sette anni.

Poteva persino accadere che una saliga si sposasse, si stabilisse in un maso e avesse figli, che educava esemplarmente. Ma ognuna di loro metteva la stessa condizione: non si doveva assolutamente chiederle mai da dove provenisse; chi lo faceva, la costringeva ad andarsene, anche se ciò le dispiaceva moltissimo. Allora tornava solo qualche rara volta di notte, per pettinare i capelli ai suoi bambini.

Qual è il nocciolo di verità in tali racconti? Dovunque al mondo si apprezzano donne di straordinarie virtù; tutta la bontà, l'amore, i sentimenti materni che distinguono le donne migliori, hanno trovato la loro personificazione in quelle figure luminose della leggenda. Le salighe o silfidi sono fra gli esseri più affascinanti della fantasia popolare; con loro entrano nelle case di chi le accoglie la gioia e la fortuna. Il loro stesso nome del resto è una variante antica della parola tedesca «selig» che significa virtuoso, pervaso da felicità.

Peguei no meu coração

E pu-lo na minha mão.

Olhei-o como quem olha

Grãos se areia ou uma folha.

Olhei-o pávido e absorto

Como quem sabe estar morto.

Como a alma só comovida

Do sonho e pouco da vida.

Presi il mio cuore

e lo posi nella mia mano

lo guardai come chi guarda

grani di sabbia o una foglia.

Lo guardai pavido e assorto

come chi sa d’essere morto;

con l’anima solo commossa

del sogno e poco della vita.

Dobre, Fernando Pessoa

Le Salighe del Sud Tirolo e delle zone alpine e dolomitiche si chiamano anche:

Frauelein (signorine beate)

Heilige (santa)

Heilige Leute (gente santa)

Selige Leute (gente beata)

Sealige Gitsch (ragazza beata)

Jungfrau (Vergine)

Hohle Leute (gente graziosa)

Englische Leute (gente angelica)

Weisse Frau (Donna Bianca)

Wilde Frauelein (signorine selvatiche)

Wilde Frauen (Donne Selvatiche)

Walfrauen (donne del bosco)

Wilde Bergfrauen (donne selvatiche della montagna)

Schneefrauelein (signorine della neve)

Unbekannte Frau (donna sconosciuta)