La poesia, la pittura, il cinema. Di per sé sono oggi forme espressive ridotte agli orari dopolavoristici. Le persone passano il tempo a produrre e portare avanti le loro rappresentazioni deliranti, in un sapere sbagliato, ipocrita e violento. Lo sguardo trasversale di Luca Motolese, va oltre l’appartenenza e l’identificazione. L’artista del presente è sempre anche un po’ quello del futuro, non ancora riconosciuto a pieno. L’artista ridotto a essenza, forse povera, come quelli senza spirito, cuore e denaro. Così mi ritrovo una poesia dedicata. Forse perché sono anche io quel povero.

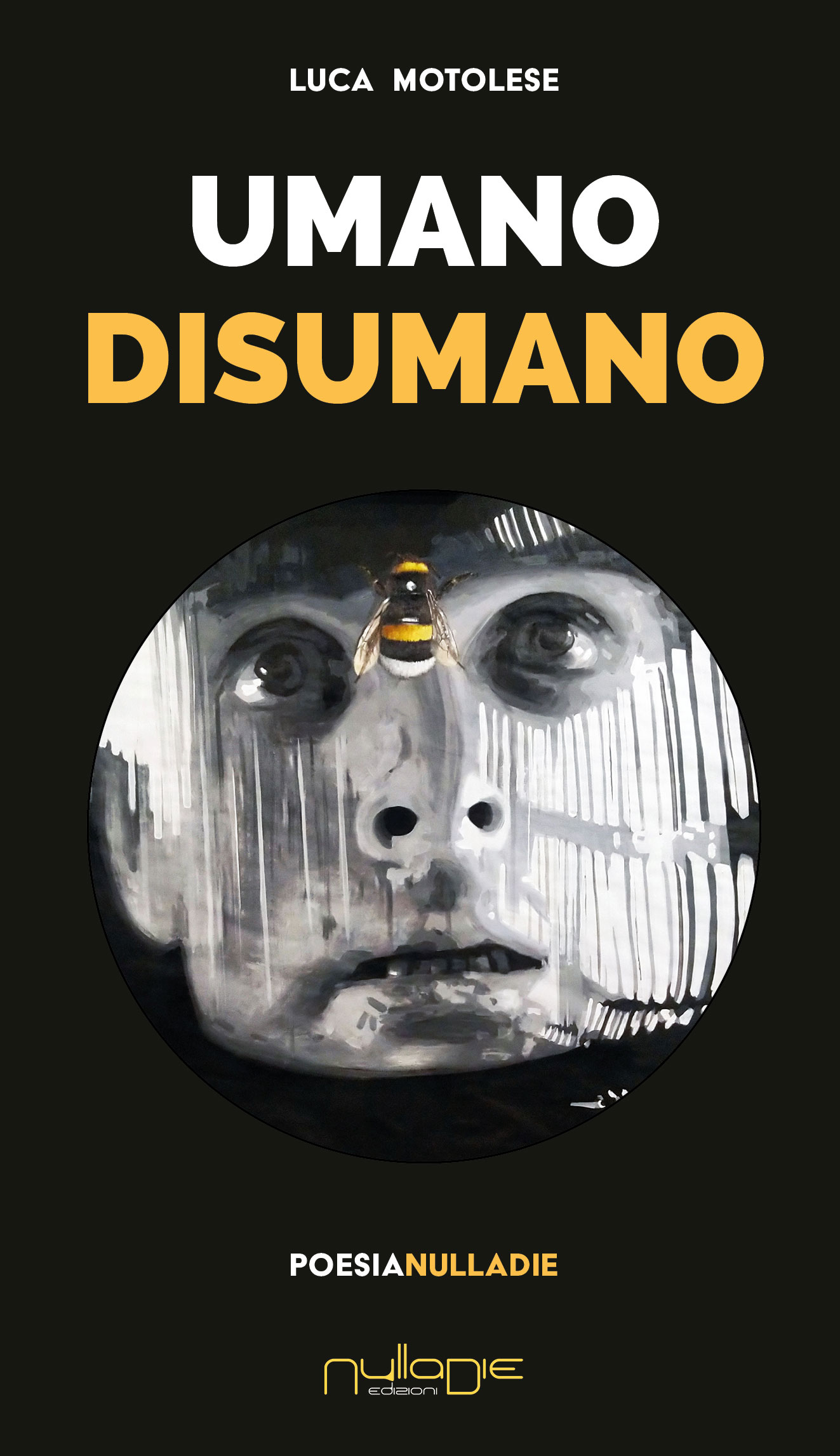

È infatti dalla mia baracca che scrivo questa prefazione. Nella zona in cui le parole sono flatus vocis, senza più forza trasformatrice. Luca Motolese, mio omonimo, rappresenta per qualche verso zoppicante, un po’ anacoluto, un alter-ego. E al limite ci sta una rappresentazione antagonista, un incendio visivo, sui frame cinematografici di un pittore, un esponente della pop art italiana, Mario Schifano. Ricordo bene il suo film “Umano non umano”. Ci ero capitato in uno dei miei vari periodi di ossessione per Carmelo Bene, figura che anticipava questa inappartenenza alle arti. Con il suo teorizzare un cinema che non può farsi con il cinema, un teatro che non può farsi con il teatro, una pittura che non può farsi con la pittura e così via per tutte le arti.

Il fine non è più la pittura, nemmeno la poesia. Ma una sorda parresia , nel bisogno folle di risolvere questa realtà, questa volontà claudicante, che si scioglie nelle rappresentazioni volgari di un quotidiano ignorante, ma potente. Oppressioni e bombardamenti, laddove non materiali, subiti nel destino che giorno dopo giorno non scegliamo ma ci incastra. Così che ci ritroviamo circondati da quelle figure che Luca Motolese chiama i “ritardati”. Che sono spesso quelli che decidono chi deve indossare questo stigma, perché non conformi alla sabbia angosciosa di inutilità cui tutti si adeguano ogni momento. È per questo che Luca dice che noi “giochiamo”. Perché questo è l’arte. Sfogare quell’immensa amarezza in un piano immaginario, mentre ogni santo momento siamo schiacciati dall’indifferenza di chi non può più nemmeno cogliere le nostre parole. L’arma degli stupidi è diventata non potersi più nemmeno offendere, così ecco perché i “ritardati”. Ormai irrecuperabili ci mettono nel loro posto, perché noi chiediamo di starci. Nel posto che sarebbe loro assegnabile dal buon senso. Quello dell’isola fuori dall’umano. E invece eccoli, sono proprio loro, gli umani. Quell’oltre ricercato da Nietzsche, diventa il luogo dell’emarginazione, dello strabismo di chi non sa più quale sia la direzione. Gli zombie li chiamava Carmelo Bene. E così via, in un fiume di disprezzo che è l’unica gioia di chi senta le catene per una ragione o per l’altra.

Eppure diventa così cristiano e insieme nietzschiano quell’insegnamento paterno che ci racconta il nostro, quando dice a suo figlio “odia gli stupidi, aiuta i deboli”. Spesso il meccanismo diventa ancora più intricato quando si capisce che alcuni di questi stupidi sono anche deboli, perché incapaci di disobbedienza, relegati al loro ruolo, la loro sicurezza, che li rende incapaci di capire. Minacciati da quei bisogni che vengono dal basso, di chi dice parole che non possono essere accolte, perché troppo vere.

Padri che insegnano ai loro figli a disubbidire, la più difficile delle discipline.

Così ricorda addirittura l'Angiolieri quando trova la sua personificazione nell’uragano.

"È passato l'uragano Zakamoto!"

Ha distrutto tutto, anche le case dei cattivi.

Ha indebolito gli stupidi e istupidito i deboli.

Ha trovato difetti, rimpianti, male, ignoranza,

e nemmeno una goccia di speranza.

Quel desiderio di catastrofe che ci incolla ai televisori, tra una notizia sui bombardamenti a terra su Gaza, qualche accelerato sensazionalismo sui venti di guerra in occidente, giusto per risvegliare qualche endorfina militare nel cervelletto lucertolino e poi qualche scossa ai Campi flegrei, uniche speranze di salvezza, come quando il figlio di Motolese gli annuncia l’apocalisse. Un'attesa ansiosa delle catastrofi. Eppure la vera catastrofe, è che qualora accadesse questa apocalisse, non sarebbe una apocatastasi. I più fortunati avrebbero comunque più vie di fuga, una loro priorità. D’altronde hanno pagato, no? Per fare una fila all’aeroporto di mezzo minuto più breve. Già, il tormentone, chi sono i veri poveri. Chi si svuota il portafoglio per dipendere dalla vita in ufficio, da dove ascoltare il penultimo singolo di Tananai e pianificare la prossima tonta sborrata dentro la moglie.

E in fondo quando Motolese ci parla di D’io, ci ricorda Levinas quando dichiarava che Dio è l’altro. E anche l’io è un altro, si lo diceva quell’altro. È proprio lì la chiave. Qualcosa che non ci appartiene, proprio perché appartiene a noi. Lo vediamo, ci accompagna, ci guida, ci induce in tentazione, come un diavolo. L’io, e quel qualcosa che gli appartiene, dunque D’io.

Ma immersi come siamo nel dataismo, privi di quella inconscia frustrazione di non appartenere a quella macchina amministrativa che in anti-social catena ci lega e ci divide. Uniti più che dalla responsabilità, dalla colpa. La dipendenza fredda del quieto vivere.

Pagine piene di speranza, seppure non apparenti e banali. Come quando si augura la vita eterna per i figli e non per sé. Perché solo un condannato può amare. E quell’amore è in fondo egoistico nel suo autoannullarsi, perché l’amato sempre se ne fa poco dell’amore. Gli serve per vivere, per avere senso e nient’altro. Questioni che paiono ovvie, ma che sono solo brevi momenti. Non possono durare troppo. L’amore è sempre un attimo che dura qualche minuto, che ci prende e ci pensiamo per giorni, per anni, per tutta la vita, ma come un ricordo sbiadito. E così arriva la voce di quel padre la cui funzione è solo quella di restare. Di diventare eterno nell’eternità dei suoi figli. Qualcosa che è un altro da sé. Sempre nei pressi di Charleville, un poeta che ha le visioni, che fa sogni, che dipinge perfettamente in stile metafisico, pur non essendolo, pur essendo anti-metafisico, laddove nel caos della rabbia e della frustrazione, vi è movimento, ardore e confusione. Fotoni che non possono essere raccolti dalla cornea. Forse pochi sguardi, quelli di Luca (l’altro che sono io) o quello di Annalisa, e immagino quelli di tanti altri, come Daniele, Giuseppe, Chiara, Alessandro, Hadil, e ancora tanti altri, alla fine il mondo acceso di sguardi davanti alle sue opere. Lui che non fa pittura, perché è un artista. E quando gli si sta accanto, si vede nella stanza un telo ancora da finire. Ogni tanto si siede e da una pennellata. Incredibile come un uomo seduto possa fare tutto questo. E disumano, forse, perché non ne possiamo più di quei rumori che provengono dalla strada, mentre le formiche stanno quiete, ormai assorbite dalla loro metafisica. È proprio vero, Luca Motolese non è un pittore, ma un poeta anti-metafisico. Perché avere investito sulla catastrofe ha il significato di accettare che domani sempre i forti vinceranno sui deboli, e che abbiamo una grande libertà, quella leopardiana di dissentire con la natura, con l’immondo pianeta su cui mettiamo i piedi, con quel brutto potere che domina a comun danno e vanità di vanità, la vostra povertà mi rende ricco.

Prefazione di Luca Atzori alla prima edizione del libro.

![]()

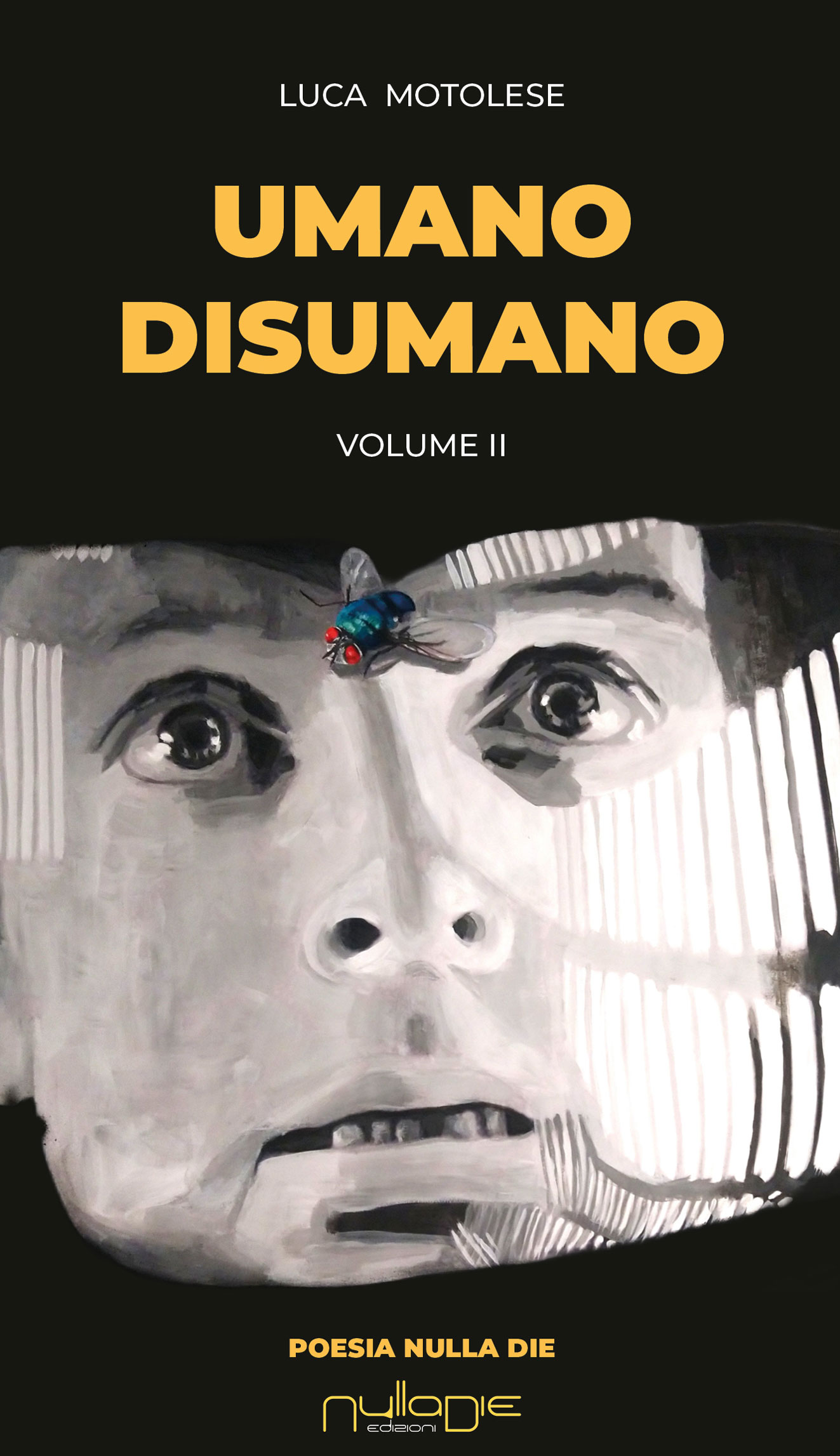

Con la mostra “Umano Disumano”, Akira Zakamoto esplora nuove tematiche attraverso un linguaggio espressivo inedito. L'esposizione si concentra sul complesso rapporto in evoluzione tra l'umano, l'inumano e la natura, affrontando il tema della trasformazione e della poetica della mutazione.

Il progetto nasce dalla più recente ricerca dell’artista, raccolta nel libro“Umano Disumano” in cui indaga il passaggio dall’umano verso dimensioni super-, sub- o trans-umane, proponendo una visione critica del presente. In un mondo in cui la tecnologia anela a un futuro di armonia e progresso, l'artista sottolinea le contraddizioni del presente: guerra, ignoranza e devastazione ambientale. Queste tensioni si riflettono nella reazione della natura, che da oppressa si ribella, inglobando l'umanità e le sue creazioni in un ciclo di distruzione e rinascita.

Le dieci grandi tele, imponenti per dimensioni e ricchezza cromatica, incarnano un dialogo complesso e affascinante tra il mondo umano e quello naturale, prendendo ispirazione dalle poesie che fungono da sotto testo narrativo e simbolico. La scelta di rappresentare volti femminili e fiori in forme che oscillano tra il figurativo e lo stilizzato invita l'osservatore a esplorare un racconto stratificato, che intreccia temi di trasformazione, bellezza e connessione spirituale con la natura.

L'inclusione di oli essenziali dalle fragranze floreali rappresenta un'innovazione audace e sinestetica che espande l'arte pittorica in un’esperienza che coinvolge non solo la vista, ma anche l'olfatto, rendendo le opere vive e tangibili.

La mostra di Zakamoto si configura come un’esperienza immersiva e stratificata, in cui il pubblico è chiamato a immedesimarsi in un video onirico che esplora paesaggi urbani uniformi, spazi liminali e dimensioni metafisiche. La scelta di proiettare il video in loop crea una temporalità fluida, sospesa, dove l’osservatore perde la cognizione del tempo e si ritrova intrappolato in un viaggio condiviso che non ha né un inizio né una fine.

La colonna sonora, elemento centrale del progetto, amplifica l’impatto delle immagini attraverso un ritmo ipnotico e ricorsivo. In essa emerge un chiaro omaggio al lungometraggio “Umano, non umano” di Mario Schifano, capolavoro del cinema sperimentale italiano che, con il suo battito cardiaco ricorrente, connetteva frammenti visivi eterogenei. Zakamoto riprende questa intuizione e la reinterpreta utilizzando il suono del cuore come simbolo universale e archetipo ritmico, capace di unire paesaggi apparentemente alieni e costruire un’unità sensoriale che travalica la dimensione narrativa.

Allo stesso tempo, il video richiama l’opera filosofica “Umano, troppo umano” di Nietzsche, proponendo una visione antimetafisica che si allontana dall’ideale romantico e mistico per abbracciare un’analisi razionale e disincantata. Zakamoto si pone in continuità con questa riflessione, ma la riformula in chiave visiva e sonora: i suoi spazi liminali non sono tanto luoghi di transizione verso un altrove, quanto il simbolo di un’assenza di risoluzione definitiva, un rifiuto di qualsiasi sistema di pensiero che pretenda di chiudere il cerchio.

La ricerca di Zakamoto si posiziona quindi in netto contrasto con ogni approccio cerebrale che mira a spiegare il mondo attraverso strutture logiche o metafisiche, opponendovi un’esperienza che si

nutre di ambiguità, dove il viaggio non è lineare e le immagini si fanno portatrici di una molteplicità di significati.

Possiamo affermare che questa mostra si presenta come un manifesto contemporaneo dell’antimetafisica, capace di dialogare con le avanguardie passate senza replicarle, ma traducendole in un linguaggio conforme alla sensibilità del nostro tempo. L’intreccio tra visivo, sonoro e filosofico fa di questa esposizione non solo un evento artistico, ma anche una profonda riflessione estetica sul nostro rapporto con la realtà e i suoi confini.

Testo critico di Marcella Magaletti per l'inaugurazione a Roma presso Atelier Montez 2024

![]()

Si trattava all’apparenza di un globo roccioso come molti altri, classificato come pianeta, ma troppo sfuggente per rientrare nell’orbita di una stella qualunque. Vagava alla deriva senza meta, solitario e trascurato persino dagli esploratori più tenaci dell’impero galattico. Nemmeno agli occhi delle scimmie spaziali, L74M aveva la minima attrattiva economica, dato che su di esso crescevano nient’altro che colossali rovi di materia grigia, allungati dall’arida superficie fin oltre i confini della ionosfera, come a proteggerlo dagli abusi della dittatura democratica.

Se solo vi fosse stato un qualche oceano a rendere più prospera la vita su di esso, migliaia di coloni sarebbero approdati come formiche per estrarne nutrimento, manipolarne le coste e fondare porti commerciali dal quale ricavare ingenti fonti di guadagno fino a prosciugarlo come già era successo al pianeta Terra. Eppure L74M risultava talmente spoglio e ostile alla vita civilizzata da essere lasciato in pace, libero da ogni forma di legge o governo.

Insomma nessuno avrebbe sospettato che, ben nascosto nelle profondità del pianeta, vi fosse celato in gran segreto un complesso labirinto di gallerie e grotte rigogliose. Là sotto crescevano fiori dai colori mai visti, intere vallate verdeggianti da percorrere a cavallo, nuvole di cotone e castelli di lino, sorretti da strutture in legno, ma alimentate dal correre di correnti elettriche, tendenti all’indaco come il cielo di quelle terre sotterranee, che gli Akira chiamavano casa.

Era una questione di isolazionismo. Il desiderio di restare indisturbati caratterizzava quelle terre, il sogno della quiete scorreva nelle vene del popolo di L74M come la brama di potere che invece infettava le scimmie spaziali dall’alba dei tempi. Anche in questo modo però, data la natura creativa degli Akira, risultava impossibile voltare le spalle alle ingiustizie dell’impero galattico.

Quà e là per le vastità dell’infinito, i mondi si facevano la guerra mentre ragnatele burocratiche rendevano impossibile la vita degli affamati, ma più semplice quella dei sazi nazi. Così L74M aveva decretato all'unanimità un compromesso con se stesso: gli Akira avrebbero spedito indaco e fiori, cotone, legno e lino nello spazio esterno, mescolandoli al già sovraccarico sistema postale dei mille mondi civilizzati; davvero non riuscivano a darla vinta all’impero, alle scimmie spaziali che brindavano dopo ogni strage, ad ogni presa per il culo, per ogni elettrodomestico consumato dall'obsolescenza programmata e sulla nota più alta di ogni bestemmia della repressa classe operaia.

Di certo il messaggio sarebbe stato recapitato con qualche secolo di ritardo, l’impero galattico avrebbe tentato di far sparire quelle tracce di pensiero divergente dal proprio sistema informatico, ma da qualche parte, almeno qualcuno, si sarebbe ritrovato un tesoro sullo zerbino, nella buca delle lettere o poggiato sul parabrezza dell’auto a secco.

Così agli abitanti di L74M, per essere in qualche modo soddisfatti del proprio contributo, bastava pensare al sorriso che avrebbero fatto i fortunati che, aspettandosi sommessamente di raccogliere una multa o la notifica delle tasse da pagare, avrebbero pensato invece:

Forse esiste un mondo migliore.

Introduzione di Mattia Motolese al Volume II

![]()

SILENZIO Nel mio studio non c’è mai silenzio anche se spengo la musica c’è sempre un fischio di fondo il rumore sordo della moltitudine il rumore cosmico della città Di notte in barca quando c’è il silenzio più assoluto penso che forse sono tutti morti e voglio tornare a riva per controllare

"Umano Disumano Vol. 2" non è semplicemente un libro. È un archivio di frammenti, una raccolta di dettagli che sembrano invisibili eppure ci accompagnano costantemente, disegnando una mappa dell’esistenza. Ogni parola si percepisce come una traccia lasciata sulla sabbia, pronta a scomparire ma al tempo stesso capace di restare, sospesa tra l’effimero e l’eterno. Luca ci guida attraverso questa catalogazione di pensieri e ci invita a osservare il quotidiano con occhi nuovi, facendoci riscoprire la sottile assurdità che si nasconde dietro l’ordinario.

In ogni verso, in ogni frammento, sentiamo la presenza di un inventario dell’anima. I pensieri non detti, gli oggetti dimenticati, i volti che sfuggono: tutto si intreccia, creando uno spazio mentale in cui il reale si confonde con il surreale. Attraverso questa lente, la sua poetica diventa una raccolta di dettagli che sembrano piccoli, ma che raccontano storie più grandi, sospese tra passato, presente e futuro, fermi in una loro immobilità.

Muoversi tra le righe è come camminare in una città infinita, un percorso che sfugge alla linearità. Il lettore si trova immerso in una trama frattale di memorie e sensazioni. Luca ci mette davanti una lente capace di svelare gli spazi nascosti tra un pensiero e l’altro, quelle crepe sottili da cui si affaccia la riflessione sull’umano e sul disumano. E così, ogni frammento si unisce a creare una possibile storia di noi stessi e di ciò che potremmo essere.

Ma oltre questa catalogazione chirurgica della vita, emerge un’inquietudine, un’anima irrequieta. "Umano Disumano" ci lascia sospesi sulla soglia dell’indecifrabile, spingendoci a riflettere sulla stessa natura dell’umanità. E ci invita a chiederci cosa significhi davvero essere vivi in un mondo che sembra sempre più lontano da se stesso.

Questa poesia, con il suo oscillare tra ironia e tragedia, si trasforma in un archivio dell’esistenza, in una mappa degli spazi tra le cose. Le pagine di Luca ci conducono in un labirinto fatto di epifanie quotidiane, dove sensazioni e visioni parallele si svelano a poco a poco. Il suo obiettivo non è spiegare il mondo, ma renderlo visibile attraverso dettagli che rimangono in sospeso, fluttuanti nell’aria, come se aspettassero di essere colti.

Non ci sono risposte facili in queste pagine. Il libro ci spinge a domandarci cosa sia rimasto di noi, di ciò che significa essere umani in un’epoca che sembra aver perso il senso dell’essenziale. Ci lascia il compito di diventare archivisti del nostro stesso smarrimento, raccogliendo i frammenti di un mondo in frantumi, per tentare di trovare una nuova coerenza.

Alla fine, rimane una domanda, quella che ci riguarda tutti: cosa significa esistere in un mondo in cui ombre e luci si fondono con così tanta facilità?

Introduzione di Riccardo Mantelli al Volume II

![]()

NUDO Nudo guardo verso il futuro dalla finestra del mio studio Un labirinto di colori saturi Malinconie e assurde cromie Il cubo si compone e si scombina contemporaneamente Immobile deserto congelato Un fiore tra le tue cosce Dalle stanze vuote guardiamo fuori soli e nudi Ho già visto questo futuro mille volte sempre uguale Ultimo livello Game over

L’amicizia. Quando un tuo amico, che è anche uno dei tuoi artisti preferiti (pittore o meglio, creatore di immagini), ti chiede di scrivere la prefazione al suo ultimo libro, questo Umano Disumano Vol.2, venuto fuori immediatamente dopo il Vol.1, edito nella primavera del 2024 (con la prefazione di un altro comune amico, Luca Atzori, perfomer teatrale e poeta molto speciale, certamente originario di una galassia lontana), non puoi che essere felice.

Scrivere su Luca Motolese, in arte Akira Zakamoto, nato nel 1974 a Torino, è molto complicato, a meno che non si inizi propriamente dall’essere umano, quel Luca che conosco non da molti anni, ma in fondo è un po’ come se fosse sempre stato lì con te, in un modo o nell’altro: Luca, l’amico mitico di tuo fratello maggiore, Luca, il cugino più grande che ti porta in vespa per la prima volta (e tu hai undici anni).

Prefazioni precedenti (Vol. 1, L. Atzori). Ora, però, è necessario fare una sorta di premessa, che ha già il sapore di una conclusione: il nostro Luca non è un “artista” e questo libro non può essere stato prodotto da un “poeta”.

Sono pienamente d’accordo con ciò che il già citato alieno Atzori ha scritto, introducendo il primo volume:

Lo sguardo trasversale di Luca Motolese va oltre l’appartenenza e l’identificazione. L’artista del presente è sempre anche un po’ quello del futuro, non ancora riconosciuto a pieno. L’artista ridotto a essenza, forse povera, come quelli senza spirito, cuore e denaro. (..)

La riflessione si conclude con un interpello necessario al Vate CB:

(..) Carmelo Bene, figura che anticipava questa “inappartenenza” alle arti. Con il suo teorizzare un cinema che non può farsi con il cinema, un teatro che non può farsi con il teatro, una pittura che non può farsi con la pittura (..).

Friedrich Wilhelm Nietzsche, porsi in “ascolto”, eterno ventenne. Il volume secondo si apre con almeno una citazione dallo Zarathustra di Friedrich Wilhelm Nietzsche, il filosofo dell’impossibile, forse il più amato durante la nostra tarda adolescenza, insieme ovviamente ad Hermann Hesse, prima che piombi su di noi quello strano rossore sulle guance, vinti da un senso di vergogna, tipico di chi vuol dimenticare quanto invece siano stati educativi quei primi momenti di erotismo e di autoerotismo, chiusi nella propria stanzetta.

Nietzsche che non è filosofo, ma fa grandissima letteratura; per i letterati non fa poesia, ma è un magnifico filosofo. Lui poi è un filologo classico, per qualche anno lavora come docente universitario, prima di scoprire il vento o il fuoco wagneriano. Il ragazzo di Röcken, nel corso del tempo, è diventato una sorta di toyboy della cultura medio-alta, ha duemilacinquecento anni, ma resterà per sempre un inquietante ventenne pieno di sogni.

D’altronde anche la filosofia non si può fare con la filosofia. Non è un discorso intorno all’interdisciplinarità ai tempi della globalizzazione, no, qui c’è in ballo qualcosa di più profondo e sfuggente (anche il discorso sul Post-Modernismo non ha più senso, fatto oggi, nel 2024).

Semplicemente ciò che fa Nietzsche è quello di porsi sempre in “ascolto” rispetto alle cose del mondo, visibili/invisibili, e alla sua maniera è quello che fa il nostro Luca Motolese.

Inaugurazioni, prima e dopo. Durante l’inaugurazione di una sua recente mostra, con chi gli si avvicina, Luca evita di parlare di “tecnica”. Partendo da un riferimento altrui di un ritrovato o scoperto dettaglio che possa essere ricollegato ad un altro dettaglio e poi ancora all’infinito, fino ad arrivare al pittore tal dei tali del 1976, rispetto alla sua opera esposta (ad esempio Porco Nero), Akira-Luca interviene il meno possibile. Lo conosci? Ti sei ispirato a lui? Lo hai visto sui social, per caso? È sicuramente qualcosa che riguarda l’inconscio collettivo. Mentre l’improvvisato esperto esibisce le sue carte, Motolese è pronto a prendere tutto di lui, potrebbe succhiargli anche l’anima, e nel giro di pochissimo tempo inglobarlo in una sua opera, visiva o scritta che sia.

Le serate post-presentazioni, poi, sono un invito a Dioniso, alla vita e alla sana confusione. In ordine molto sparso, si parla di musica rock, di fumetti e manga, delle guerre nel Peloponneso, di amicizia, di post-femminismo e di robot, di planisferi, di genitori, delle canzoni di Piero Ciampi, di un film di Fassbinder, di retrogame e dei nuovi videogames, di Gaza distrutta, di pandemie e di restrizioni, dei figli, degli amori e dei viaggi in motocicletta, della prima invenzione tecnologica della storia (la ruota?), di Carlito Tevez, della regina africana di Nzinga di Ndongo e Matamba.

Parliamo del Vol.2? Ma lo stavamo già facendo… Anche in questo splendido e misterioso libro, Umano Disumano Vol. 2, emergono situazioni che compongono il puzzle della vita, di ogni vita possibile. Mettersi in “ascolto” significa contemporaneamente essere in perenne “distacco critico”. Nulla è pienamente soddisfacente nella nostra società contemporanea, le “non-poesie” di Motolese, chiamiamole pure “pensieri” o “frammenti”, mancano di una “forma definitiva” (lo stesso per le sue opere pittoriche, non catalogabili, vivono in un vortice continuo di movimento): fissare uno “stile” di scrittura o di pittura va contro l’atteggiamento di “apertura” di “ascolto” e di “distanza critica”? Probabilmente sì.

Umano, troppo umano e Umano Disumano, non cadiamo nel giochino del confronto e dell’ispirazione. Motolese-Zakamoto non cita o riprende nessun testo famoso del passato; qui si tratta di un atteggiamento condiviso.

Nel frattempo tiriamo fuori un grande critico d’arte dal cilindro.

Così scrisse di lui Edoardo Di Mauro, all’interno di un catalogo per una mostra torinese del 2023, intitolata Media-Mente Falso:

(..) ha la capacità di sferrare duri colpi all’ipocrisia della società dello spettacolo e dell’immagine, che caratterizza la nostra dimensione attuale, adoperando segni, simboli ed inserti “vintage”.

Il collage e i contrasti sono disseminati un po’ ovunque anche in questi discorsi scritti; ad esempio nel sesto frammento, intitolato In trattoria, in cui tornano alla ribalta i “ritardati” (vedi Vol. 1), con il loro culo appoggiato su un cuscino di lana di pecora della Mongolia, la cui nota a piè pagina sulla parola in questione – oggi stroncata in quanto considerata “politicamente scorretta” – apre il campo al combattimento, attraverso la satira di costume (molto interessante la personalissima definizione che Motolese dà di “progresso”). In altri testi ritroviamo ancora questi “ritardati”, incapaci di vedere i nuovi rischi della mercificazione, del consumismo, del controllo: si chiama ancora una volta “capitalismo”, lo stesso maledetto mostro, sempre lui. I “cattivi” vengono nominati, per cognome, burattini a loro volta di un sistema, come nel divertentissimo testo Pandemonium girotondo scientista.

L’omaggio commovente ad un nuovo amore, le riflessioni sulla propria famiglia, i rimandi a situazioni avvenute con amici e amiche di una vita, la presenza del mare, sono delle pause improvvise di silenzio dal caos della nostra società, ma la paura che possano essere rovinate dal mondo dei “ritardati” o almeno contaminate, è molto forte (l’amore, la famiglia, l’amicizia, in fondo non sono convenzioni sociali create dalla stessa società democratica-capitalista?).

Stop! Conclusione! Si potrebbe andare avanti ancora per molto, ma che senso avrebbe, godiamoci questo libro, corriamo a vedere i suoi quadri, ne usciremo più confusi, sicuramente migliori e più felici.

Introduzione di Daniele Isabella al Volume II

![]()

REGIONALE Un treno regionale con porte verdi fosforescenti e strisce bulgare sulla fiancata azzurro carta da zucchero e giallo acido tendine azzurro sporco a incorniciare finestrini bloccati sedili plastico-termo-pressati decorati con texture di fine millennio Tutto ricordava il gusto social-futurista del glorioso tempo passato del paese locomotiva del mondo e di notti magiche inseguendo un gol

Dopo Umano Disumano vol.I mi sono persuaso che fosse necessario un prologo come questo, in prima persona singolare onnisciente universale. Si, è urgente! Me ne sono convinto. Lo scrivo con la mano sinistra perchè la destra ancora mi fa male.

Ha preso un brutto colpo. Un trauma l’ha percossa quando lì nel vitigno caprigno festeggiando sono scivolato in uno occulto burrone. Con il riscaldamento globale a cui sono arrivato in questo infausto inferno, fra torturate labbra infuocate e danzanti asessuati in calore, è assolutamente indispensabile che io diparta per raggiungere inesplorate vette di ghiacciai oramai scongelati pressoché inesistenti; incalzare lo stivale sul terreno fangoso fra milioni di fossili di milioni di anni e di acque bollenti finalmente tornate a fluire in moto discensionale donando nuove profondità all’abisso.

Scrivo con la mano sinistra perchè la destra è impegnata ad accelerare sui percorsi tortuosi di monaci religiosi che emergono e vengono così a galla intorno al monte nudo. E fra una cima e l’altra in alto tesa la corda del funambolo sta, sospesa, così che all’occorrenza ci si possa ritrovare li sul monte a celebrare l’esistenza, accomunati solo dalla solitudine dell’essere solo. Virtuoso me che scrivo con la mano sinistra per alterare la mia calligrafia e confondere il flusso della coscienza, in modo che rileggendomi poi mi sembri che tutto sia stato scritto da qualcun altro, anche se alla fine sarà stato tutto dattiloscritto e non si avrà più niente da leggere.

Circonduco verso sinistra anche il senso di colpa che non mi consente di ridere di me stesso e di prendermi gioco di quel ritardato che sono, sempre stato. Infatti, ho capito solo ora che i giapponesi non hanno il senso dell’umorismo e che per giocare è necessario essere almeno in due. Topologicamente occorre pensare che un monte che abbia una vetta abbia pure una valle; o che ci sia almeno un’altro, donna; e che la donna abbia almeno due vette oltre alla valle ! E così via discorrendo… Per superare questa tragica caduta nel pantano di fossili e fango bisogna imparare a ruderci sopra. Volevo scrivere riderci, ma ruderci potrebbe andare bene lo stesso.

Bisogna farsi, anzi, fare bambini e lasciarli giocare insieme, lasciandoli abitare le vette scongelate e farli pisciare giù in testa ai ritardati tanto elogiati. Con disincanto e leggerezza, i bambini abiteranno quei luoghi dove tutto è sacro e dove il testo più sacro che è stato conservato è un manuale pratico intitolato "scoreggiare senza cagarsi addosso”. Ci vediamo dunque li in cima al monte bambino per prenderci aulicamente gioco di quei ritardati che spingono la moto in linea retta orizzontale facendo girare le ruote in tondo al contrario. Quelli rimasti indietro sono progressisti forsennati vinti dall’inerzia che corrono a velocità fotoniche in linea retta come fanno i razzomissili, senza mai cambiare traiettoria se non quando si piegano schiacciati dal peso dell’atmosfera, compiendo sette giri e mezzo del globo al secondo per ritornare sempre e per sempre allo stesso momento in cui avevano accelerato per muoversi da li.

Che poi sono sicuro che il ritardato prima o poi se lo domanderà se spingere la moto causa il ritardo o se è poiché sono ritardato che spingo la moto. Chissà. Per fortuna c’è sempre da imparare e da prendere esempio. La mitica moto di Motolese per esempio è diversa dalle altre a ben guardare. Evolutissima tecnologia futuristica bio-meccanica vietata ai maggiori di 6 anni, con un cupolino minuscolo a misura di lillipuziano e dei pulsantini atomici come quelli dello startac, il telefono cellulare con cui è impossibile decidere che numero comporre. Sono arcisicuro che sia una tecnologia prodotta in quel luogo che alcuni chiamano “Giappone”, dove l’ironia della sorte ha voluto che lo usassero per imparare a fare gli scherzi telefonici; e sono anche sicuro che risalga all’epoca post imperialista, almeno un trentennio dopo il celebre harakiri del generale Nogi, al tempo del boom economico scaturito dalla distruzione di Phoenix.

Insomma questa tecnologia si mette paradossalmente in moto premendo un solo pulsante. Pul. Zak Zak Tumb Tumb. E via. Partita al primo colpo, si trasforma in un razzomissile che sfreccia fra le vette verso l’alto, e poi un poco discende, finché colpisce Montecitorio. Si narra che i monti più bassi vengano sacrificati dalla ferocia selvaggia della tecnologia impazzita, mentre l’intelligenza umana saprà rifugiarsi su vette ben più alte. D’altronde ‘sta moto è una entità deficiente di spirito di iniziativa, un mezzo come un altro e i suoi attributi dipendono dall’uso che se ne fa. In ogni caso intanto mi affaccio un pò, almeno per vedere se il razzomissile ha funzionato. Ha funzionato. Montecitorio assomiglia ora più a un pantheon. La recessione avanza fra boschi di braccia tese, tubi, leve, freni e frizioni; ma anche grazie a banane e ai razzomissili sui palazzi e sulle chiese. Il mondo finalmente si è riaperto alla visione femminista, si che io penso di parlare a nome di tutti quando dico di essere anche io un pò Giorgia.

Si è così! Ma che bel castello Marcon Diron Dirondello! È perciò che m’arrovello diceva la dama con l’orpello. Ma il principio è sempre quello: se una cosa sai che non puoi fare, agisci evitando di parlare. Sicchè mi sono convinto di essere convinta di volerlo creare un partito d’azione femminista ed evoluzionario che chiameremo in coro “fallo”. Devo sempre ricordarmi di portarmi dietro una banana; anzi, non dietro, magari me la metto nella pochette che è più comoda e graziosa, che non si sa mai se dovessero scambiarmi per un pirata della strada giapponese potrei sempre fargliela vedere questa o quella evoluzione, e starei sicuro che così mi riconoscerebbero. Quando parlo di evoluzione e di giraffe i nervi m’affiorano alla pelle. Divento subito Darwinista; anzi Darwiniano, perché preferisco ragionare col culo. Se penso che le giraffe si siano evolute nel tempo perdo le staffe.

Pare che in principio fossero una specie di bastardo incrocio fortuito fra un bardotto e una testuggine, che, senza entrare troppo nei dettagli, si accoppiavano, dando origine a una specie rara, poiché quasi sempre sterile, di giraffa somala a collo corto. Creature pressoché mitologiche, lente, poco utili ad alcunché, nemmeno per fare il brodo. Venivano crudelmente maltrattate dai coloni che le se le trovavano innanzi dopo la grande traversata atlantica orizzontale verso sinistra. Tali animali erano buoni solo alla soma, e perciò i coloni gli tiravano il collo facendoli trainare grandi carichi di oro, diamanti incensi, mirra, pannocchie e canne da zucchero fino innanzi alle grosse navi in approdo, lasciandoli poi a terra stremati, poiché con quel collo allungato dalla fatica non stavano nella stiva della nave, che infatti è una tecnologia sicuramente concepita in oriente.

E così qui sulla vetta di questa montagna mentre piscio contemplo estasiato la meraviglia dell’ora del crepuscolo, quando tutte le creature sembrano affaccendate e c’è un gran movimento nell’aria e le zanzare volano fra le ultime righe di sole che ritirandosi accrescono la penombra dove i pipistrelli disegnano cerchi in moto circolare a bassa quota e il picchio s’affretta a dare le ultime martellate incalzando il ritmo tamburale e l’urla di guerra di pappagalli verdi che s’agitano fra i razzomissili mentre è già ora di emigrare di nuovo verso nuovi orizzonti. Ora, se stai ancora sorridendo senza sapere perché, questo è lo spirito giusto con cui approcciare questa meravigliosa lettura. Sei pronto per voltare pagina.

Introduzione di Gio Montez al Volume II

![]()

QUADRO DI FANCIULLI Come dipinti sulla spiaggia fanciulli innamorati dormivano abbracciati mentre l’orizzonte si riempiva di nuvole tempestose

VIAGGIO UMANO DISUMANO La transizione alla quale stiamo assistendo negli ultimi trent’anni: dal carattere umano al carattere oltre/super/dis/sub/trans umano, ha diretto la mia ricerca di quest’ultimo periodo. Nel libro Umano Disumano, edito dalla casa editrice Nulla Die, ho raccolto una parte di questa ricerca. Gli strumenti di cui dispone l’umanità attuale, farebbero pensare ad un futuro nel quale un'umanità super intelligente potrà vivere in pace e prosperità; ma inspiegabilmente stupidità, guerra, ignoranza e scarsità monopolizzano il presente in tutte le sue sfaccettature e in tutti i luoghi. Il video indaga ulteriormente questo tema attraverso un lungo viaggio allucinante, e il suo contrappunto poetico sonoro, nel quale lo spettatore è costretto a rimuginare sulla insidiosa domanda insita nel titolo, una lenta ed ipnotica camminata ripresa in soggettiva, dalla lunghezza apparentemente infinita, all’interno di diverse città (apparentemente tutte edificate dagli stessi architetti, e colonizzate dagli negozi multinazionali) unite tra loro da tunnel dimensionali che il protagonista imbocca di continuo. Il sonoro è rappresentato dai pensieri del camminare (poesie e appunti di Luca Atzori e Luca Motolese).

Robot innamorati La serie dei robot innamorati di Zakamoto nasce dalla contemplazione del cuore umano contemporaneo, apparentemente arido, spento e anestetizzato, un cuore nel quale i sentimenti sembrano non trovare più spazio (cittadinanza). Nella cornice umana-disumana presentata nei libri e nel video, anche l’artista non ha più strumenti tradizionali e si trova a “giocare” con la rappresentazione come forma di sopravvivenza, i robot innamorati sono testimoni silenziosi dell’umana condizione odierna, ridefinendo il concetto stesso di “sentimento”. Il loro sguardo innamorato diventa critica, proposta, sogno, forse l’unico slancio verso qualcosa di ancora autenticamente vivo. Gli umani preferiscono presentarsi privi dei sentimenti che non possono fare a meno di avere, credendo che questo stratagemma li liberi dal rischio di soffrire; i robot preferiscono presentarsi con i sentimenti che non hanno, cercano di simulare il linguaggio dell’innamoramento e della gioia per apparire più simile agli esseri umani. Un robot con occhi che brillano vuole solo convincerci di provare amore, ma in fondo anche per gli esseri umani non sappiamo mai cosa stanno provando realmente, possiamo solo interpretarne i segni. Il teatro di questa tensione tra robot con occhi fintamente innamorati, e umani che fingono aridità, fa immaginare come sia il cuore mancante nel corpo di molti, la rinuncia al sentire, a rendere i robot gli ultimi custodi dell'umanità.

Il suono del metallo custodiva il ritmo continuo di quello che fu un cuore umano.